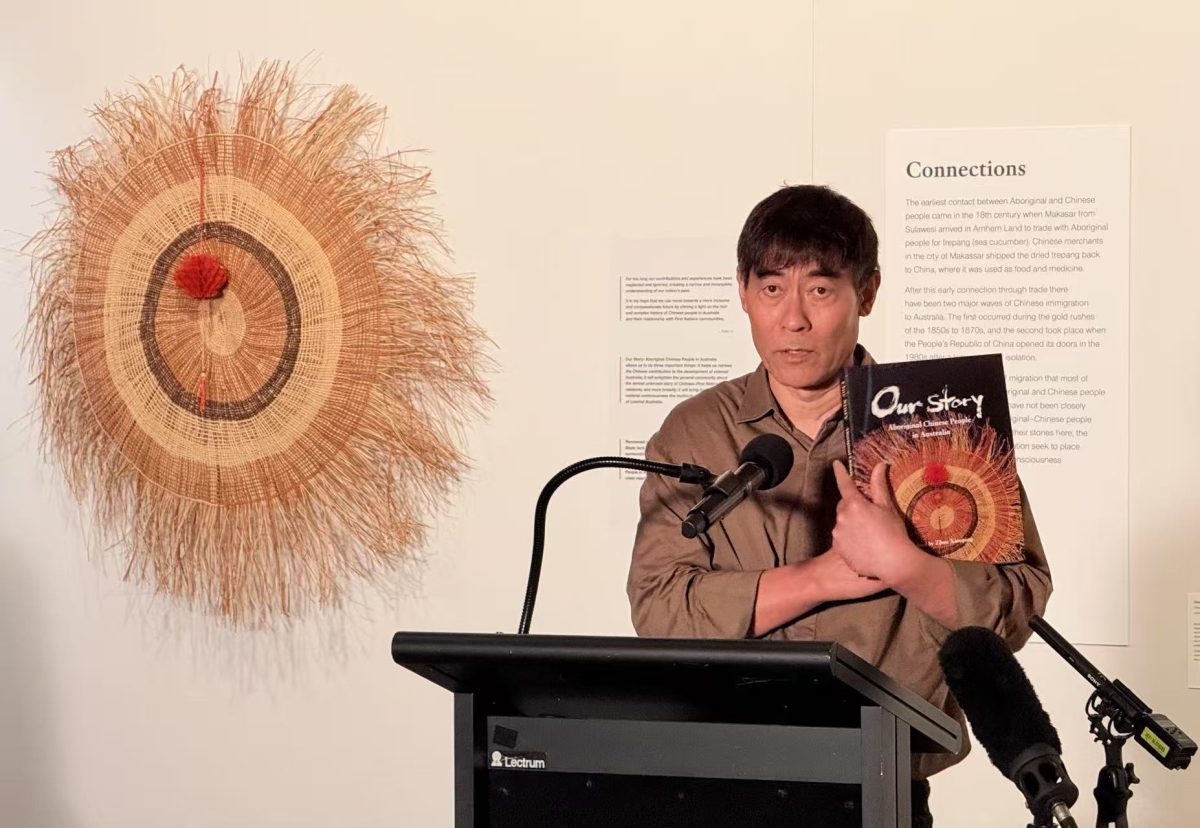

三十多年以来,周小平多次走进全澳各地的原住民社区。图片:Laura Liu。

1988年,当中国艺术家周小平首次踏上澳大利亚这片土地时,他并没有想到自己将与原住民社区建立如此深厚的连接。

早年,周在一次旅行中,认识了原住民音乐家Jimmy Chi,他的祖父是华人。

“我们长得有些像。你可以想象,30多年前在偏远地区,连华人的面孔都很少能看到,”周小平说。

这次邂逅也激发了周小平对这两个古老文化的那段交织历史的好奇,而他与原住民华人社区的故事也就此开始。这三十多年以来,他数十次深入澳大利亚各地的原住民社区,与他们共同生活。然而,随着他与这个社区的连接更加深入,他越发意识到“澳大利亚存在这段历史空白”。

于是四年前,周小平终于决定自己组建一个研究团队,探索这段鲜为人知的历史。可以想象关于这方面的历史文献和研究资料非常有限,周带领着他的团队用了三年的时间,深入原住民社区,实地探访,与100多位原住民华裔家庭的后裔和历史学家们进行深度沟通和交流,收集他们的口述信息,精心地汇集整理这些珍贵的资料。

最终,今年四月周带着这个展览《我们的故事:澳大利亚原住民华人》(Our Story: Aboriginal-Chinese People in Australia)在澳大利亚国家博物馆(NMA)与大家见面,展示关于原住民华裔社区的当代艺术作品、个人叙述和口述,以及历史照片和档案记录。

“如今,原住民和华裔混血家庭遍布澳大利亚各地,他们开始意识到其共同的文化遗产还有在19世纪被边缘化的那段历史,”他说。

“我走访了当地的历史学会,当地的酒吧和餐馆,跟当地居民交谈。”

“很多时候,人们知道在被采访的时候,可能会很犹豫是不是要跟你讲,因为这些话题都关于个人或家庭。”

“不过当我们建立起信任之后,他们都会非常支持。”

这个展览汇集了17件当代作品以及30多幅历史和现代照片及文献,包括周小平在内的八位原住民华裔艺术家探讨了身份认同、代表性、文化遗产和自我发现等主题。

周介绍,他的其中一件作品由100片琉璃白菜叶组成,用来致敬两个文化共同经历的那段园艺历史;还有一件装置作品,结合了原住民元素的编制袋和中华元素红灯笼,数千只小红灯笼中间挂着几只原住民的编织袋,以此表达两种传统文化的深厚交融。

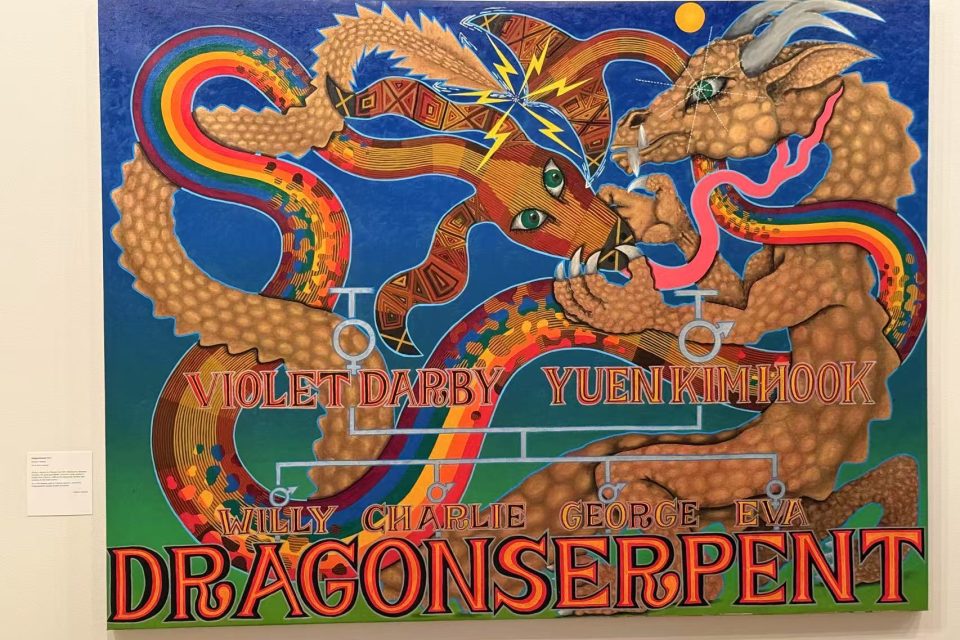

多媒体艺术家Jason Wing的作品也在此次展览中,他的父亲是华人,母亲来自新州的Biripi族。他的作品《A.B.C. 原住民华人》(A.B.C. Aboriginal Born Chinese)和《蛇人(蛇腹男孩)》(Serpent People (Boy with Snake Belly))为双重文化遗产和持续自我探索提供多维度的视角。

“我非常自豪且荣幸能够拥有古老的龙和蛇的血统。原住民文化和中华文化是世界上最古老、适应性最强、韧性最强、最强大的两种文化。”Jason说道。

澳大利亚各地都有原住民华人,但在澳大利亚本土或海外并没有很多人知道。”

“《我们的故事》旨在通过向人们讲述跨文化的相似之处、家庭和人际关系来弥补这种差异。我很荣幸能与重要的跨文化艺术家合作展出作品,从历史和现实角度展现这段文化交融。”

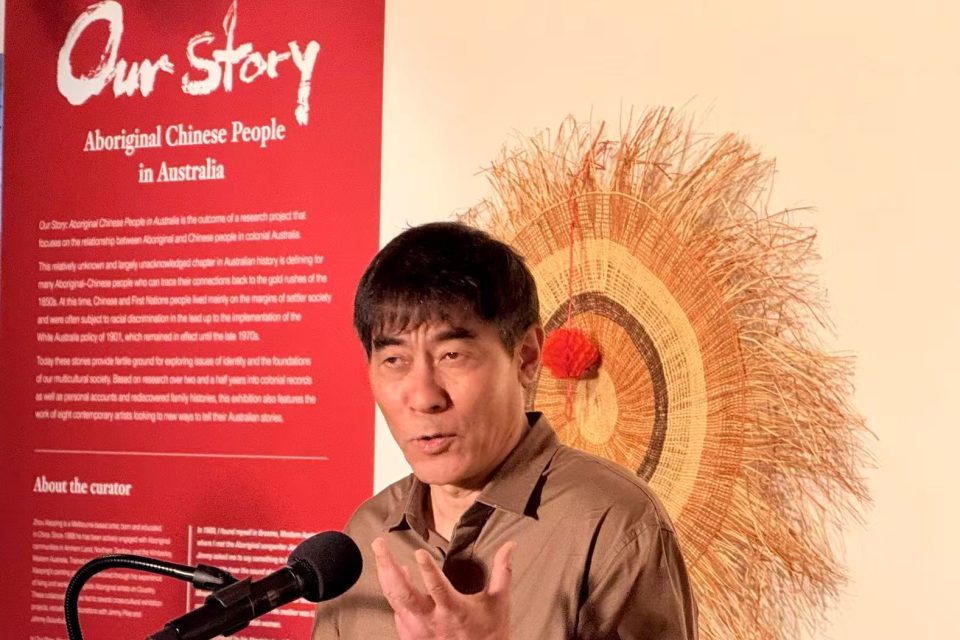

在澳大利亚国家博物馆展览完之后,还将进行中国巡回展出。图片:Laura Liu。

此次展览获得维州的澳华历史博物馆(Museum of Chinese Australian History)和澳大利亚国家博物馆(National Museum of Australia)的支持。国家博物馆原住民事务副主任吉尔达·安德鲁斯博士(Dr Jilda Andrews)非常高兴国家博物馆能作为本次展览的首发站。

“这次展览让我们深入了解了澳大利亚历史的复杂性,”安德鲁斯博士说道。

“这是一个重要的国家项目,其揭示了澳大利亚历史上一段鲜为人知且未被重视的篇章,很多原住民华人可以追溯到19世纪50年代的淘金热时期。”

周还说道,历史并非是遥远的它可以是鲜活的对话。他希望通过此次展览带来一些来自当代的见解和反思。

“通过现代艺术形式诠释这段历史,人们可以获得全新的视角。”他说道。

在澳大利亚国家博物馆(NMA)展出后,该展览计划在中国巡展,包括广州、厦门和福州,然后将再次返回澳大利亚开始全澳巡展。

《我们的故事:澳大利亚原住民华人》(Our Story: Aboriginal Chinese People in Australia)展览于2025年4月10日至2026年1月27日在堪培拉澳大利亚国家博物馆(NMA)开放。免费入场。澳大利亚国家博物馆(NMA)每日上午9点至下午5点开放(圣诞节除外)。更多详情请访问澳大利亚国家博物馆网站(NMA)。

Original Article published by Laura Liu on Region Canberra.